Siamo arrivati alla nostra meta e mentre gatti, conigli e pappagalli rimarranno a casa i nostri cani usciranno insieme a noi, vediamo che rischi possono correre.

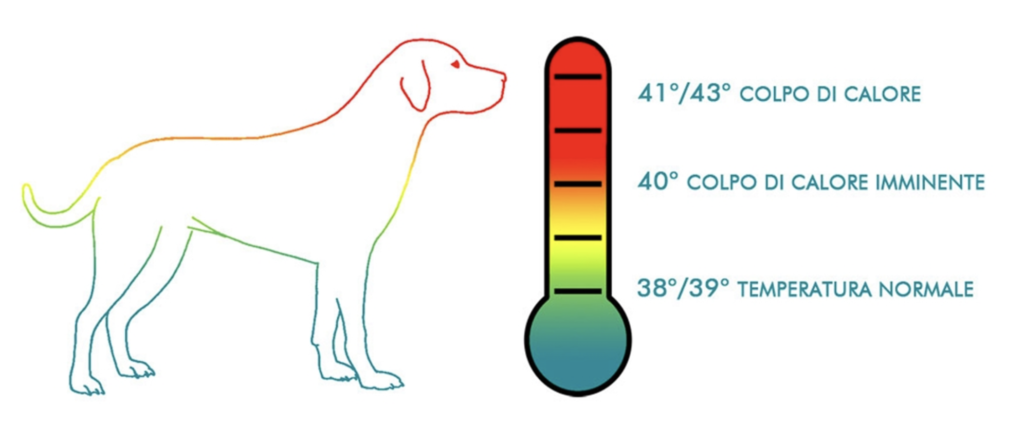

- Colpi di calore

L’esposizione continua al sole fa aumentare la temperatura corporea dei nostri cani, ma a differenza nostra loro dissipano il calore principalmente attraverso il respiro. Le razze brachicefale respirano in maniera più difficoltosa e sono più sensibili ai colpi di calore.Per evitare problemi bastano poche regole: tenere i cani in casa nelle ore più calde, evitare lunghe passeggiate al sole e rinfrescare periodicamente testa, collo e zampe con acqua.

- Scottature e ustioni

Cani con pelo e cute chiara possono subire scottature per l’esposizione al sole. Si raccomanda quindi l’uso di creme apposite soprattutto sul muso e sulle orecchie qualora sia necessario.

- Intossicazione da acqua di mare

L’acqua di mare contiene molto sale e se il cane ne beve molta può andare incontro a una vera e propria intossicazione.

I sintomi sono vomito, debolezza, diarrea e tremori, in caso di sospetto è opportuno recarsi da un veterinario che verifichi le condizioni di salute.

- Morso di vipera

Su alcuni dei nostri monti questi serpenti vivono in luoghi sassosi e assolati e se spaventati possono mordere.Si consiglia di rimanere sui sentieri, di tenere il cane al guinzaglio e di fare molto rumore per farli fuggire.

In caso di morso bisogna mantenere la calma, lavare la ferita con acqua e fasciarla, poi contattare subito il veterinario.

NON incidere la ferita, succhiare il veleno, usare lacci emostatici o disinfettare con alcool, queste cose peggiorano la situazione.Ricordiamo che questi serpenti sono protetti e che noi siamo ospiti a casa loro, non vanno uccisi ma rispettati!

- Parassiti e malattie

Nelle aree marine del sud Italia il rischio di Leishmaniosi è molto elevato, mentre nelle zone montane la presenza di animali selvatici aumenta il rischio di contrarre malattie da zecche. Una buona profilassi antiparassitaria è fondamentale.

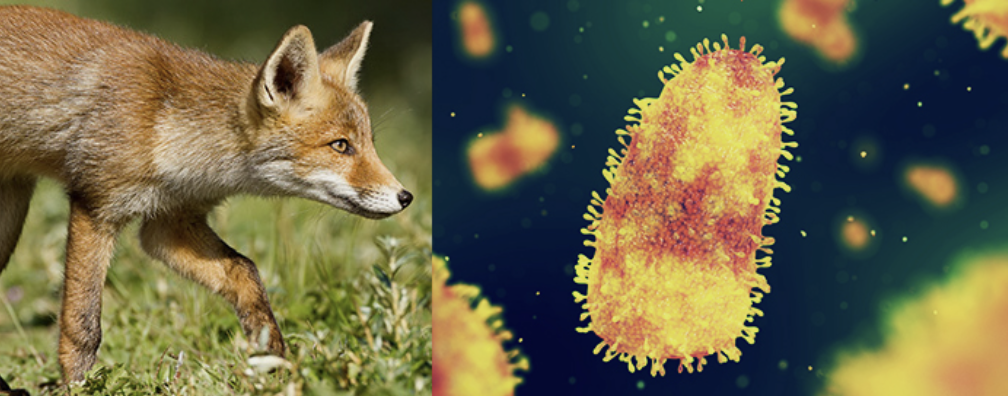

- Animali selvatici e rabbia

In zone montane non è raro imbattersi in animali selvatici come lupi, volpi ma anche cinghiali o altri animali.

Per evitare spiacevoli scontri si consiglia di fare sempre molto rumore camminando in modo da spaventare gli abitanti del bosco e di tenere sempre il cane a guinzaglio. Per maggiore sicurezza, anche se la vaccinazione antirabbica non è obbligatoria per muoversi in Italia, è bene eseguirla se si viaggia in zone di confine e in presenza di animali selvatici.